徐州漢文化學術資源網

徐州漢文化學術資源網

查找

主辦單位

徐州市文化廣電和旅游局

徐州市史志辦公室

承辦單位

徐州博物館

勺圃書法館

協辦單位

徐州市彭城畫派研究會

徐州市書法家協會

徐州市書畫藝術研究會

徐州市古籍文獻研究會

藝苑擷英藝術館

策展人

岳凱

唐曉海

開幕時間

4月9日上午10:00

展覽時間

4月3日(預展)——5月5日

展覽地點

徐州博物館主陳列樓一樓鄧永清收藏書畫館

前 言

徐州,這座承載著深厚歷史底蘊的城市,自古便以彭城之名流傳千古。在這片古老而充滿生機的土地上,自二十世紀初起,書畫藝術便如雨后春筍般蓬勃發展,成為學術界矚目的焦點。而在這璀璨的星河中,張伯英以其卓越的書法成就和獨特的藝術風格,獨領風騷,成為近現代徐州籍藝術家的杰出代表。

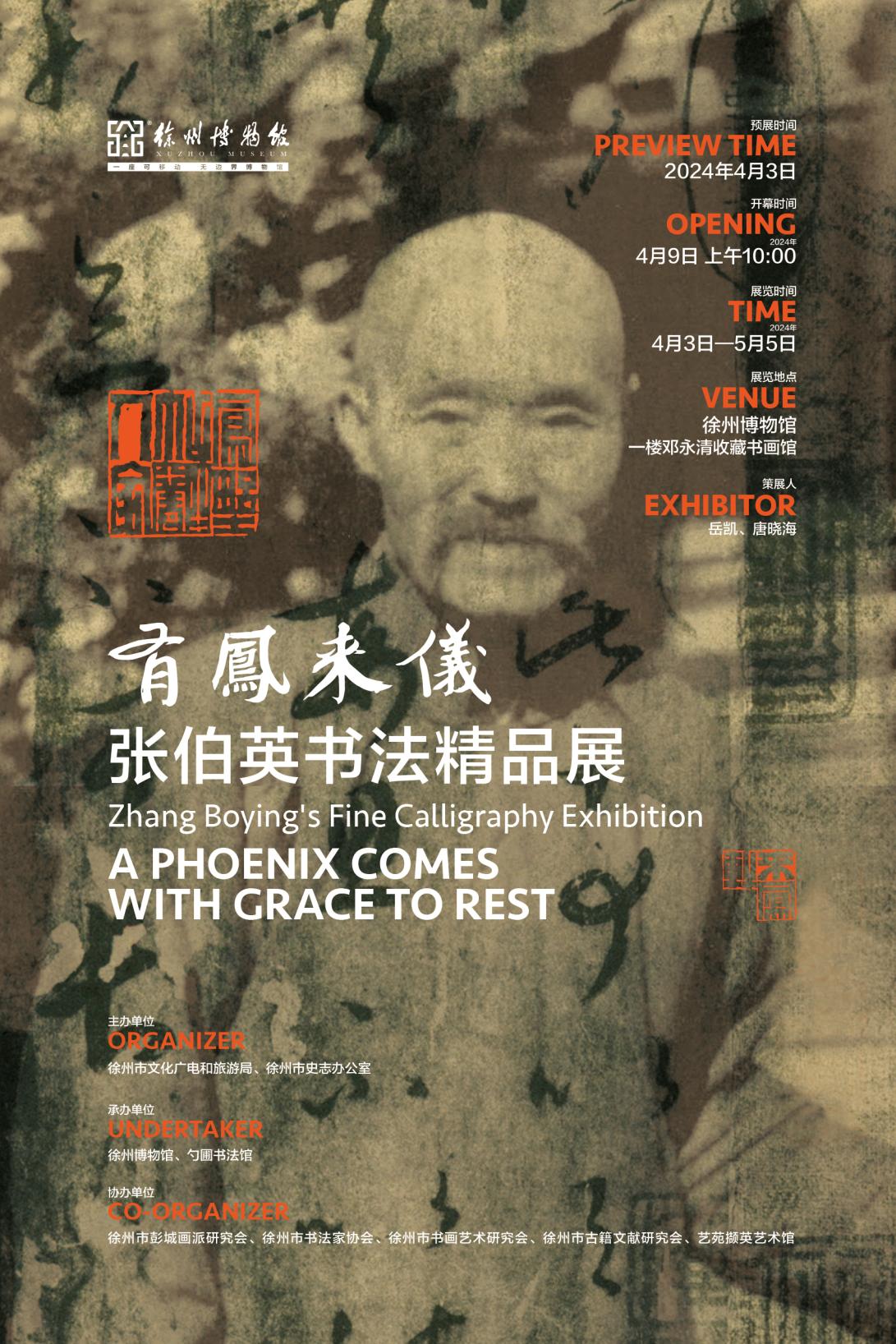

張伯英先生,1871年出生于徐州銅山三堡榆莊村,是二十世紀享有盛名的書法家、書法理論家、碑帖鑒藏家、方志文獻家、詩人。他的一生跨越了政治與藝術的雙重領域,但無論身處何種境地,他對藝術的執著追求始終未曾改變。盡管曾身居高位,官至北洋政府國務院秘書長,但他卻淡泊名利,矢志于藝事。1926年春,他毅然辭官,專注于書藝法帖的研究,最終達到了藝術的巔峰,為后世留下了寶貴的藝術財富。

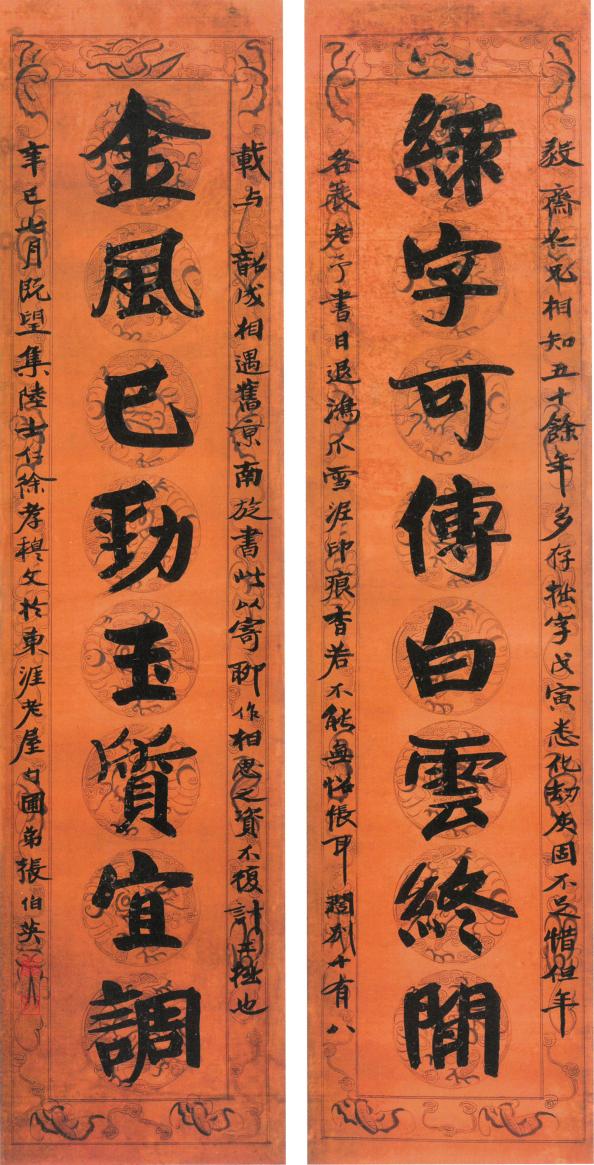

張伯英先生的書法藝術,深受北碑之影響,同時又汲取了蘇黃的精髓,形成了行草為主、篆隸為輔的獨特風格。他的書法作品,筆力凝重而氣韻灑脫,每一筆、每一劃都充滿了剛勁風骨,令人嘆為觀止。其藝術成就不僅在當時備受推崇,更跨越時空,為后世所傳頌。

張伯英先生深知文物價值,早年搜集漢畫像石,保存眾多珍貴文物,為后世留下文化遺產。其子張愷慈,作為徐州文博事業發展的奠基人之一,繼承父志,將身邊保存的父親珍藏的碑帖、字畫、硯臺以及畫像石等文物悉數捐獻給國家,多存于徐州博物館。兩代人的無私奉獻和深厚家國情懷,為徐州文化事業留下了濃墨重彩的一筆。此外,張伯英先生還傾注心血,著有《徐州續詩徵》等作品,補收了大量先賢詩作,使得這些珍貴的文化遺產得以流傳至今,為后人了解和研究徐州文化提供了重要依據。這種精神對徐州文化的傳承和發展產生了深遠影響,也激勵著一代又一代的徐州人繼續為文化傳承貢獻自己的力量。

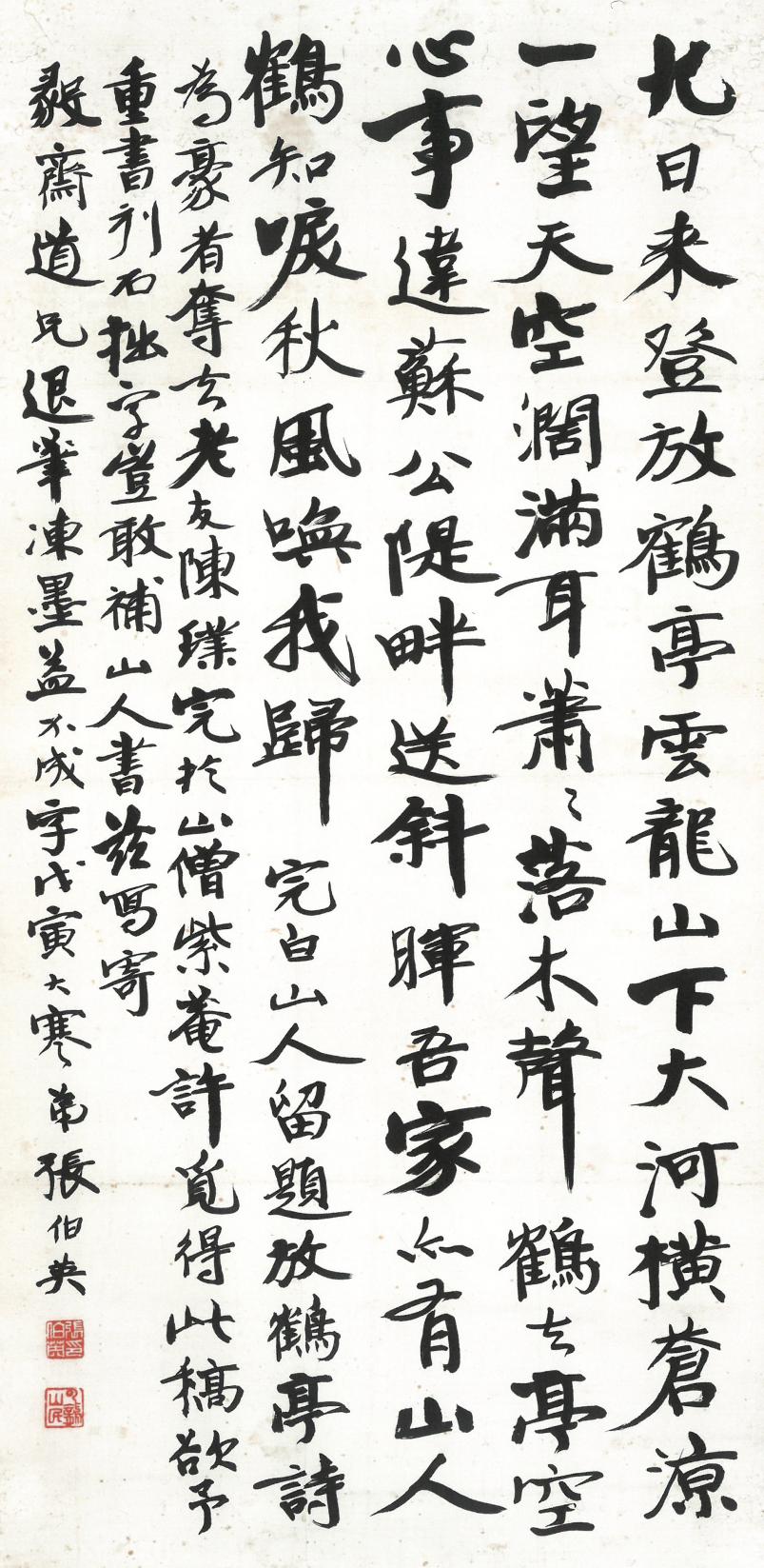

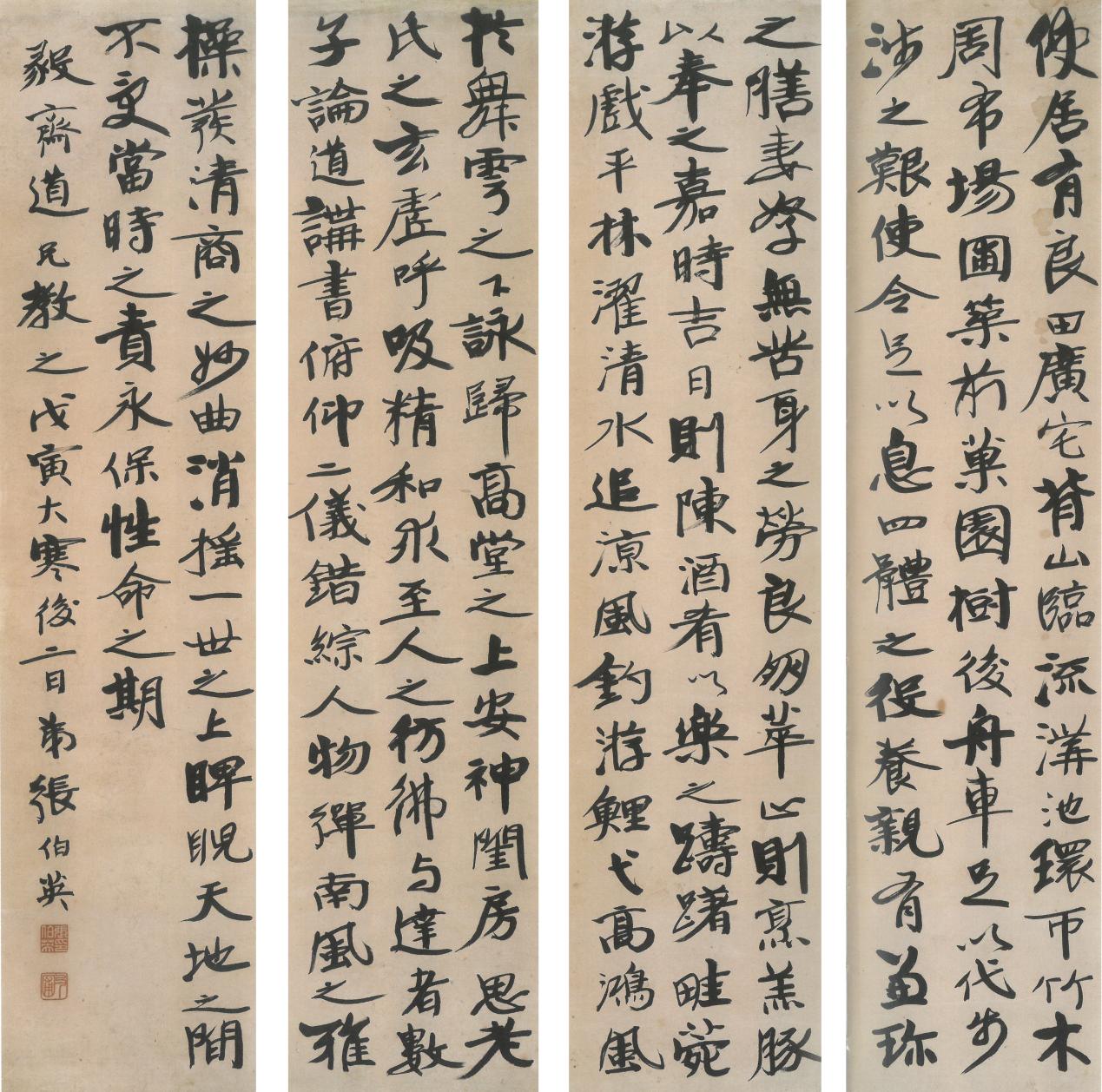

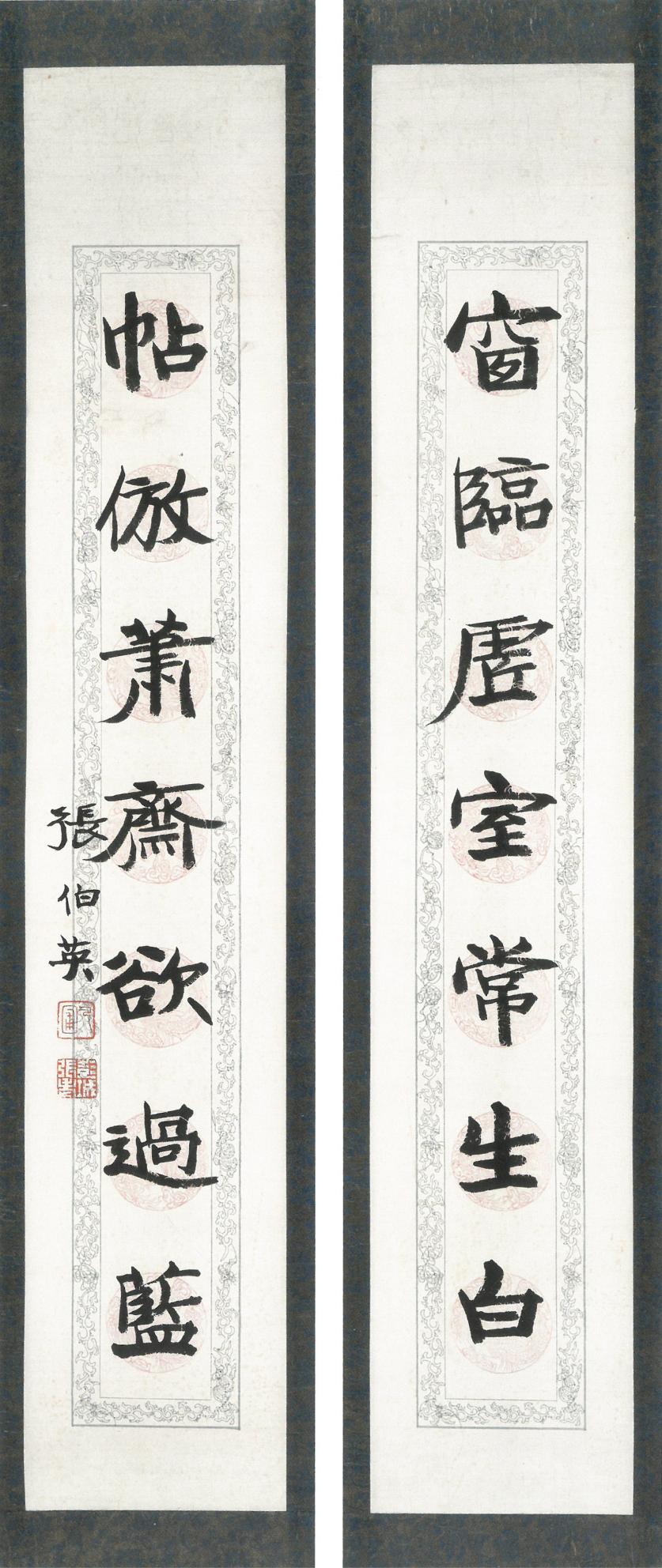

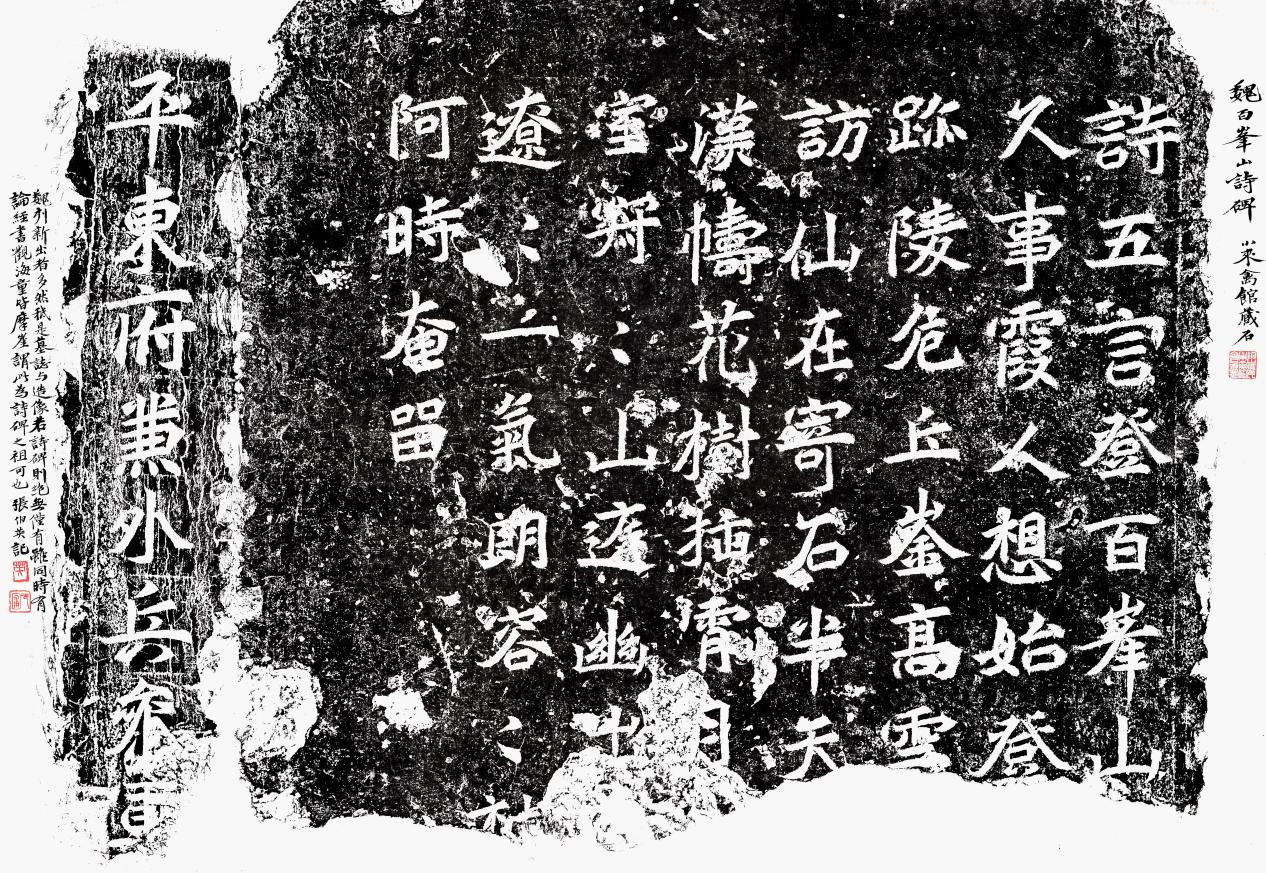

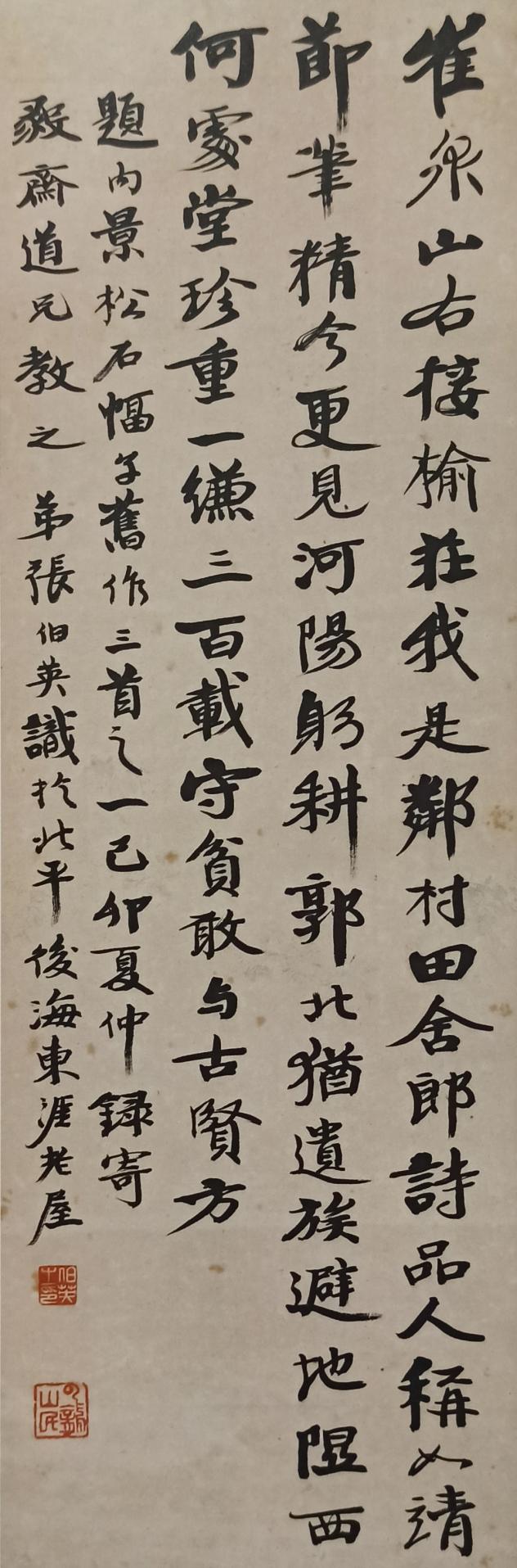

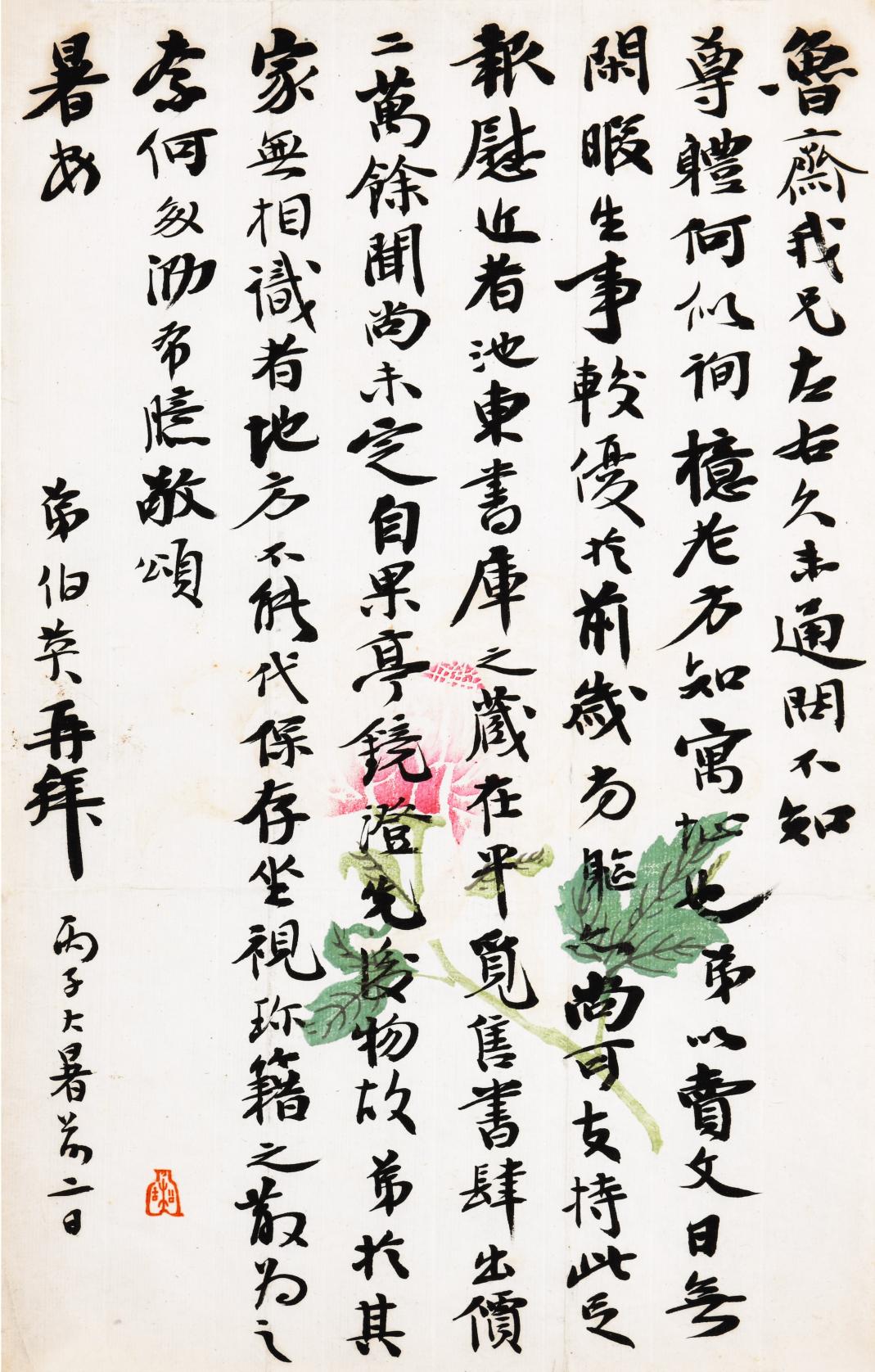

勺圃書法館主人便是深受張伯英先生影響的文化傳承者之一。他歷經三十余年收藏了近二百件張伯英各種形制的書法作品,這些珍貴的作品集結后經文物出版社出版。此次展覽即精選了60余件精品陳展于此,其中包括富于文獻研究價值的手札、文稿,也有風格成熟的條幅、對聯等形式的作品。特別值得一提的是,展品中張伯英先生所書的鄧石如《放鶴亭》詩、自作詩《題內景松石》、陳師道《黃樓詩》、蘇軾《登云龍山》等作品,不僅展現了先生的書法造詣,更體現了他對家鄉的深厚情感。此外,此次所捐贈的先生捐資辦學書札,更是彰顯了他對家鄉文化事業的無私奉獻。

展覽中還特別呈現先生后人所藏兩枚由民國篆刻家王慧(小侯)所刻的“來鳳軒”與“鳳墅帖半卷人家”印章,寓意深遠。展覽名“有鳳來儀”不僅贊美了印章之美,更頌揚了張伯英先生與《鳳墅帖》之間的深厚緣分。同時,這一名稱也讓人聯想到三蘇祠中那間承載著蘇軾、蘇轍兄弟勤學故事的“來鳳軒”,寓意著文化的傳承與發揚。

回顧過往,1991年我館曾編印出版《張伯英先生書法選集》,這是對先生藝術成就的認可,也是對傳統文化的珍視。今日,我們精選佳作,再現張伯英先生的筆墨風采,愿觀眾能從中領略中華文化之博大精深,共同促進文化繁榮。

張伯英(1871-1949),徐州銅山人,字勺圃、一字少溥,譜名啟讓、晚號東涯老人、老勺、勺叟。室名遠山樓,小來禽館。光緒間舉人,書法家、金石鑒賞家、詩人、學者。二十年代曾任段祺瑞政府秘書長。因目睹官場的腐敗黑暗,毅然引退,不再涉足政壇,專心地方公益與教育事業。

張伯英一生好學。曾主持修編黑龍江省志,煌煌八大冊,62卷,140余萬字,條分縷析,詞達而理舉,堪稱鴻篇巨著。精于金石書畫鑒賞,著有《法書提要》七卷,列舉自宋至清帖刻512種,詳細分析論及各家書法流派的優點與不足,為我國書法碑帖學界權威名著。

書法以行楷成就最大,自成一家。脫胎于魏碑,結字精整散逸,筆力清厚凝重。

展覽作品

評宋四家語成扇

綠字金風八言對聯

鄧石如《放鶴亭》詩中堂

節書仲長統《樂志論》四條屏

窗臨帖仿七言對聯

魏《百峰山詩碑》初拓題跋

自作詩《題內景松石》

與羅魯齋信札(七)

(撰稿:岳凱 審稿:原豐 發布:杜斌)